【家长课堂——亲子阅读 悦读名著(九十八)】

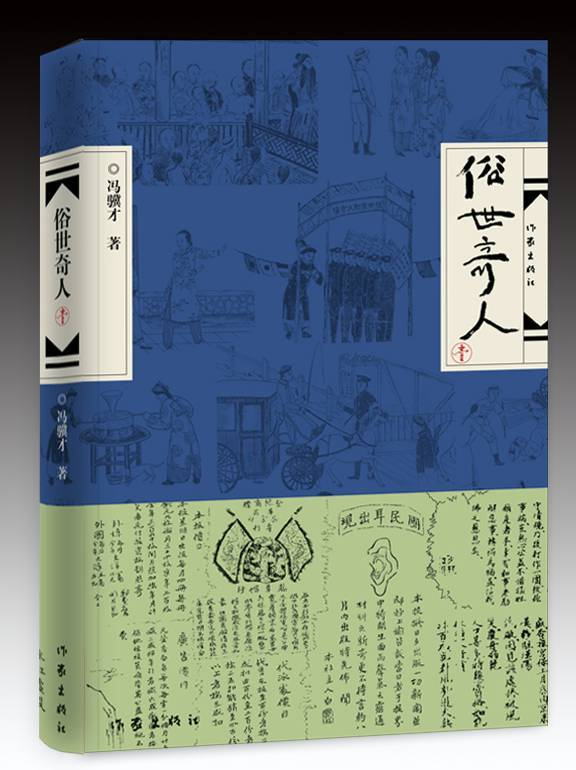

阅读名著《俗世奇人》

学生处

东方小学开展“亲子阅读 悦读名著”,联手东方的好家长们凝聚共识,汇聚力量营造良好的读书氛围,以书为媒,以阅读为纽带,让孩子和家长共同分享多种形式的阅读过程,在阅读中的共情、共读、共成长。

和孩子共读一本书,是一种简单又切实的教育,你想告诉孩子的,书在轻轻地帮你述说;和孩子共读一本书,是和孩子的一次阅读旅行,与书中的故事一起笑一起哭,一起走过岁月的四季;和孩子共读一本书,是另一种“喂饭之恩”,孩子会牵着你的手一起奔向诗意的未来。

第九十八期担任家长课堂“亲子阅读 悦读名著”的家长老师,是来自懿德校区五(4)班张胧月同学的妈妈。

家长介绍

姓名:马俊

爱好:阅读

名著介绍

推荐理由:

作家介绍:

冯骥才,祖籍浙江慈溪,1942年出生于天津。身高1米92的他,是个妥妥的“斜杠青年”。他先后从事过运动员、工人、业务员、画家等多种职业,身份跨度之大、社会影响之广,在当代作家中是不多见的。冯骥才一生游走于绘画、文学、文化遗产保护与教育这四个领域。他自己将其称为“四驾马车”。朋友们喜欢称呼他“大冯”。这个绰号和他的人一样简单而亲切。好友铁凝曾说,这不仅是因为他身材高大,更因为他视野辽阔,对国家、对社会、对文化,都具有强烈的责任意识和担当精神。

小时候的冯骥才也曾经是个“熊孩子”,淘气又顽皮。爷爷家的窗檐下有一个大马蜂窝。为了让老人们能开窗透气,他决定把这个像莲蓬一样大的蜂窝捅下来。后来,蜂窝是捅下来了,他自己却因为被马蜂蛰中了眉心而发起了高烧,不得不打针吃药。过了七八天才渐渐恢复了健康。高中毕业后,冯骥才成为天津市篮球队的中锋。由于在一场比赛中胸骨严重损伤,不能再从事大运动量的训练,他就全身心投入到一直喜爱的绘画中去,在一家画社从事古画仿制工作。这一时期,冯骥才还在天津的报纸上发表了关于本地民间艺术历史考察的文章。这也给他带来了喜悦、动力和自信,从此他下定决心,画杆和笔杆都要握在自己的手里。

文革开始后,冯骥才经历了结婚生子的喜悦,但更多的是不断转换工作的颠簸和抄家的恐惧。也正是这段内心的痛苦和人生的坎坷,让他树立了一种用文字书写时代的使命感。他想用文学的笔记下一代人匪夷所思的命运,以及整个时代最真实的故事、人物、情感和渴望。这段特殊的历史,把他最终推上了文学的道路,成为了文革后崛起的“伤痕文学”的代表作家和“反思文学”的翘楚。

上世纪90年代,冯骥才开始接触文化遗产保护,并为了保护文化遗产而开始了卖画筹钱之路。他说,“我这代文化人,由于与国家民族的命运纠结太紧,责任意识透入骨子里,完全无需惦量。”人们称他“传统村落保护第一人”。冯骥才认为,古村落的价值绝不小于万里长城,抢救古村落就是和时间赛跑。冯骥才在教育界的成就也是非同寻常的。据不完全统计,全国共有上百种教材选用了冯骥才的文章。《刷子李》、《珍珠鸟》、《挑山工》等文章的阅读量要以亿为单位来计算。从小学到大学,从国内最普及的语文课本到国外知名大学的汉语教程,冯氏作品从未从课文中消失过。

主要内容:

《俗世奇人》是当代作家冯骥才创作的短篇小说集,共有36篇作品。小说以清末民初天津卫的市井生活为背景,用天津话以及古典小说的白描入笔,极具有故事性和传奇性。每篇专门讲述一个传奇人物的生平事迹。素材均收集于长期流传在津门的民间传说、奇人异事。该小说于2018年8月11日获第七届鲁迅文学奖短篇小说奖。

旧天津卫本是水陆码头。居民五方杂居,性格迥然有别。然而,燕赵之地,血气刚烈;水咸土盐,风俗习惯强悍。近百余年来,举凡中华大灾大难,无不首当其冲,因而生出各种怪异人物,既在显耀上层,更在市井民间。这些人物空前绝后,然而都是俗世里的俗人;这些事情匪夷所思,却都是真人真事。在作者独特的文字、幽默的笔下,这些“俗世奇人”个个显得生动有趣,活灵活现。小说中,作家想要肯定的人物是每个行当里的能耐人。比如刷子李、泥人张、张大力、狗不理等。他们具有时代的工匠精神,对手艺讲究、对事业执着、对生活认真,是值得当代人学习的。还有一部分是褒贬都有的,比如苏七块,妙手回春的同时,缺少点医者仁心;蓝眼,火眼金睛的同时,缺少点自信。还有一部分则是作家讽刺批判的对象。比如死鸟贺道台、酒里掺水的酒店老板、靠卖嘴皮子的杨巴等。在他们身上,读者看到了良知和道德的欠缺。作家用看似轻松的笔调,写出了对民族前途的忧思。用冯先生的话说,“……这三十六篇的主人公站在一起,再加上众多配角,乱哄哄一大群。看上去,正是我心里老天津卫的各色人等。”

亲子阅读

亲子悦读:

阅读你我共分享,最是书香能致远。本周东方小学图书馆寒假推荐目录:

亲爱的同学们,在愉快的寒假生活之余,去书的海洋里遨游吧,让阅读启迪你的智慧,让阅读丰盈你的心灵。