云课堂 | 我是非遗小传人——码头号子篇

亲爱的东方小伙伴们:

云端“我是非遗小传人”课程又开播啦!上一期向大家推荐了——云课堂 “刺绣篇”。本期让我们走近另一项非物质文化遗产——码头号子!让我们一起继续体验,传承“非遗”文化,成为码头号子非遗小传人!

码头号子篇

利用碎片时间,

就可以轻松获得文化知识,

让我们一起走进码头号子的艺术世界。

知码头号子——历史溯源

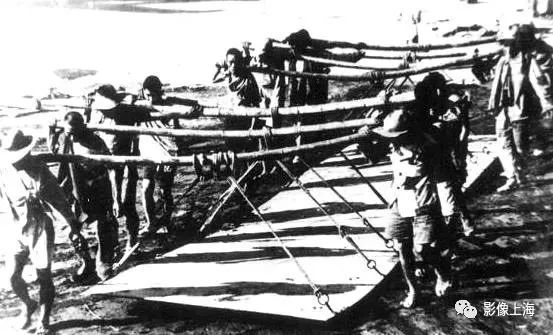

随着旧上海“远东航运中心”地位的确立和工业的发展,那些从五湖四海来的各类厚重货物的卸载和装运,全部压在了码头工人的肩上。码头工人在艰苦的工作中迸发出来的呐喊,经百年流传下来演变为一种劳动的歌声。

当年码头工人负重唱号子

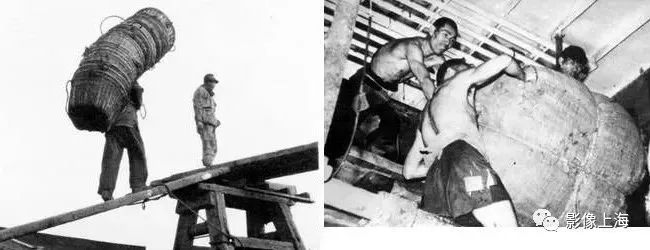

解放前,市民的日常用品及建筑材料等,几乎都由码头工人搬运。工人们在肩扛手提重物的时候,自然发出的声音,形成了码头号子最基本的形态。根据资料记载,上海发现规模最大的杠棒是8根杠棒,由16个人同时抬,抬过最重的一件货物有2吨多重。16个人协同把如此重的货物抬起,号子的作用很大。

在肩扛手提重物的工人们

码头号子指挥大家统一步伐、协调动作,是一种艺术化的劳动指挥号令,其节奏与劳动节奏完全契合,是所有民歌中与生产劳动实践关系最紧密的,唱者都是男性,音区宽广、嘹亮,多高音区,尽显阳刚之美。

码头号子可分为四大类九个品种,包括搭肩号子、肩运号子、堆装号子、杠棒号子、单抬号子、挑担号子、起重号子、摇车号子、拖车号子。码头号子成为了上海港码头工人艰辛劳作的“历史录音”。

早在1934年,音乐家聂耳曾到码头,和工人一起劳动,体验生活,收集创作素材,用码头号子的旋律,为田汉的歌剧《扬子江的风暴》创作了插曲《码头工人》。

音乐家聂耳创作了插曲《码头工人》

50年代起,码头号子作为一种表演艺术,登上舞台。1961年,全港区举办码头号子汇演,一百多老工人、19个流派、108首号子的动人场面留下历史的记载。

1961年举办的码头号子汇演

上海港的发展和码头号子的形成

赏非遗——号子精神

码头号子的精神内涵其实是跟上海的城市精神契合的,号子来自全国各地,体现了海纳百川的精神;而号子声从无到有,从弱到强,又是上海发展的写照。已经久远的号子声,余音未绝。

上海港码头号子传承保护的重要性

学非遗——号子教学

了解了“码头号子”非遗课程,那么各位非遗小传承人就一起跟着视频,开展云端“码头号子”课程吧!让我们跟随视频一起学唱码头号子!

学唱上海港码头号子

“码头号子”是劳动人民的朴质原声,承载着历史的记忆,它代表的是一种合力向上、积极奋斗的劳动人民精神,是我们学生应该学习的精神。今后,码头号子还会在校内继续开展教唱活动,使更多的小伙伴们认识了解“码头号子”这一非物质文化遗产,做好传承与保护工作。