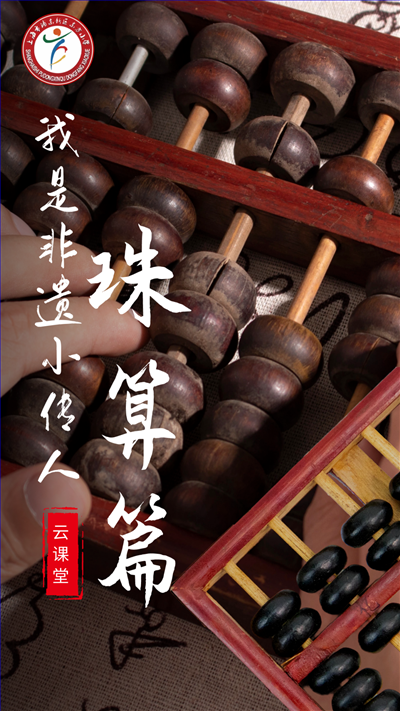

云课堂 | 我是非遗小传人——珠算篇

亲爱的东方小伙伴们:

暑期期间云端“我是非遗小传人”课程又要开播啦!

还记得2021学年第二学期期间学校开设的云端“我是非遗小传人”课程吗?它们是“码头号子、剪纸、莲厢、扎染、珐琅掐丝画”五个云课程。

暑假期间学校将继续开设“我是非遗小传人”系列云课程。让我们化身为小小非遗传承人,将非物质文化遗产介绍给身边的每一个人,一起来体验“非遗”课程,传承“非遗”文化!

珠算篇

利用碎片时间,

就可以轻松获得文化知识,

这节课,让我们一起走进神奇的珠算世界。

知非遗——珠算发展史

珠算是中华传统数学文化中的瑰宝,其博大精深,包括极其丰富的物质成就和无比深厚的思想内涵,是中华文明对人类所作的重大贡献。珠算的源头可追溯到两汉以远,从宋朝开始珠算逐步替代筹算,至明代而独领风骚,一度成为我国数学发展的主流。经过上千年的发展,珠算已经构成一种文化现象,成为中华文化的重要组成部分。世界上曾出现过许多形式不同的算盘,别的算盘都先后消亡,惟中国算盘巍然独存,至今仍盛行不衰。在历史上珠算发挥的计算功能对我国经济、文化和科学技术的发展起到了重要的作用,而它的教育启智功能对当代的数学教育以及人的智力潜能开发仍有着重要的理论意义与应用价值。

萌于商周·珠算的孕育

珠算是以珠做计数元件,用一定方式排列,用以表示数字,根据五升十进制原理进行计算。根据已有史料记载,最早用来计算的圆珠便是西周时期的陶丸。

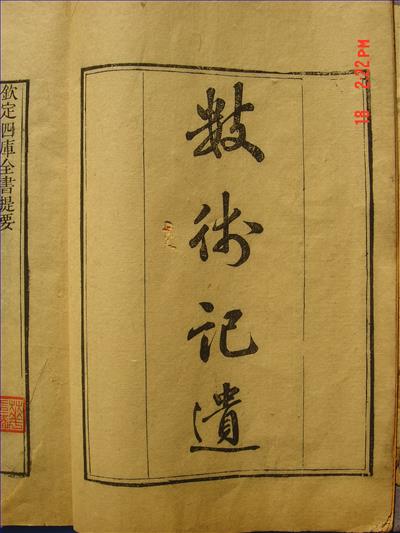

始于秦汉·珠算的诞生

最早出现“珠算”一词的,是东汉徐岳所撰的《数术记遗》一书,书中总结了从东汉到南北朝四百年间我国算具发展历史,介绍了我国古代十四种算法,其中之一就是“珠算”。该书是我国现存最早的著录“珠算”一词的古算书,这种“珠算”的计算工具被称为“游珠算板”。

成于唐宋·珠算的臻善

宋朝的时候就有了我们现在所使用的这种有梁穿档的算盘。北宋大画家张择端的名画《清明上河图》是最早绘有算盘珠的画,在画卷的最左端有一家称作“赵太丞家”的药铺,药铺桌子上放着一架算盘,算盘右边堆着账簿。

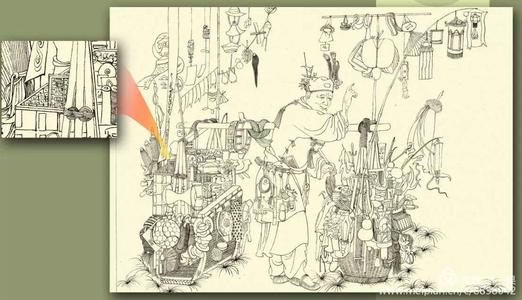

盛于元明·珠算的胜境

元初画家王振鹏绘制的《乾坤一担图》中,货郎担上有一把横梁和档珠极为清晰的算盘。到明代前期,商业贸易兴旺,珠算应用越来越广泛,对珠算研究也随之深入。王文素的数学著作《算学宝鉴》是现存的我国第一部珠算书,而程大位的著作《算法统宗》是中国珠算史上的一个里程碑,他被誉为“珠算大师”。

中国珠算·指尖上的非遗

2013年12月4日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第八次会议在阿塞巴疆巴库通过决议,正式将中国珠算项目列入科教文组织人类非物质文化遗产名录,这是中华民族传统文化又一伟大骄傲!

点击观看视频:《指尖上的非遗慕课》——珠算知识篇

赏非遗——珠算与算盘

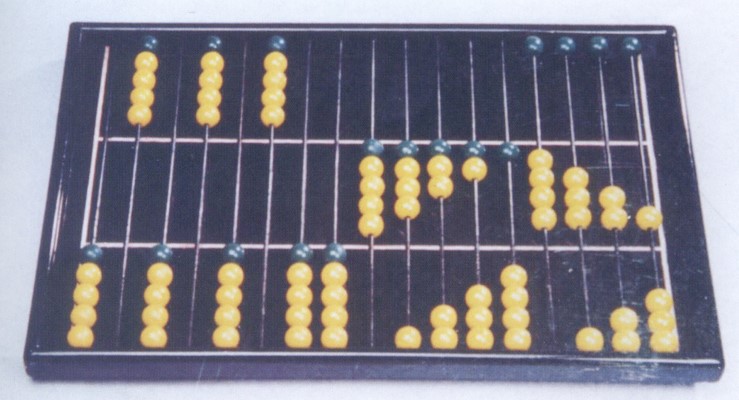

珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法,被誉为中国的第五大发明。算盘作为中国传统的计算工具,是由早在春秋时期便已普通使用的筹算逐渐演变而来的,它是在阿拉伯数字出现之前被人们广为使用的一种计算工具。

算盘作为珠算文化的承载形式,有着悠久的历史文化渊源,它从诞生发展到现代,制造技术不断改进,框距、档位、算珠数量及算珠的形状变化都很大。请欣赏不同年代、不同材质、不同形状,各具特色的算盘——

一把小小的算盘,说它简单,它只有框、梁、档、珠组成,说它深奥,它传承着中国几千年的文化,它是中华传统数学文化中的瑰宝,是中华文明对人类所作的重大贡献,今后还将继续在人类的发展和社会的进步中体现它的价值,发挥它的应有作用。

点击观看视频:《指尖上的非遗慕课》——算盘的认识

学非遗——珠心算教学

我们东方小学是上海市非物质文化遗产珠算文化传承基地,二十多年来学校一直在校本课程建设上创特色。“神奇珠算”作为学校的精品课程,一直致力于普及学生的珠算技能,把珠算教学与数学学科紧密结合,不断推广珠算传统文化的传承和发扬。

珠心算是在脑子里按照珠算的运算方法进行计算,也就是“在脑子里打算盘”。珠心算的学习重在过程,不单纯追求结果。通过珠心算的教学,开发学生的数学能力、综合心理能力,培养非智力因素,在珠算上下功夫,在数学上见效果,为提高学生的数学核心素养提供了更大的发展空间。

了解了珠算的历史和文化,那么各位非遗小传承人就一起跟着视频,开展云端“珠算”课程吧!

点击观看视频:《指尖上的非遗慕课》——9以内的直加直减、拨珠指法

打好一把算盘,真的不简单,想要掌握一门技艺都不是一朝一夕的事情,需要付出努力,坚持才会有收获。孩子们,让我们一起在学习中感受非遗魅力,争当珠算文化的传承者和践行者!